精彩专题

精彩专题

精选文章

精选文章

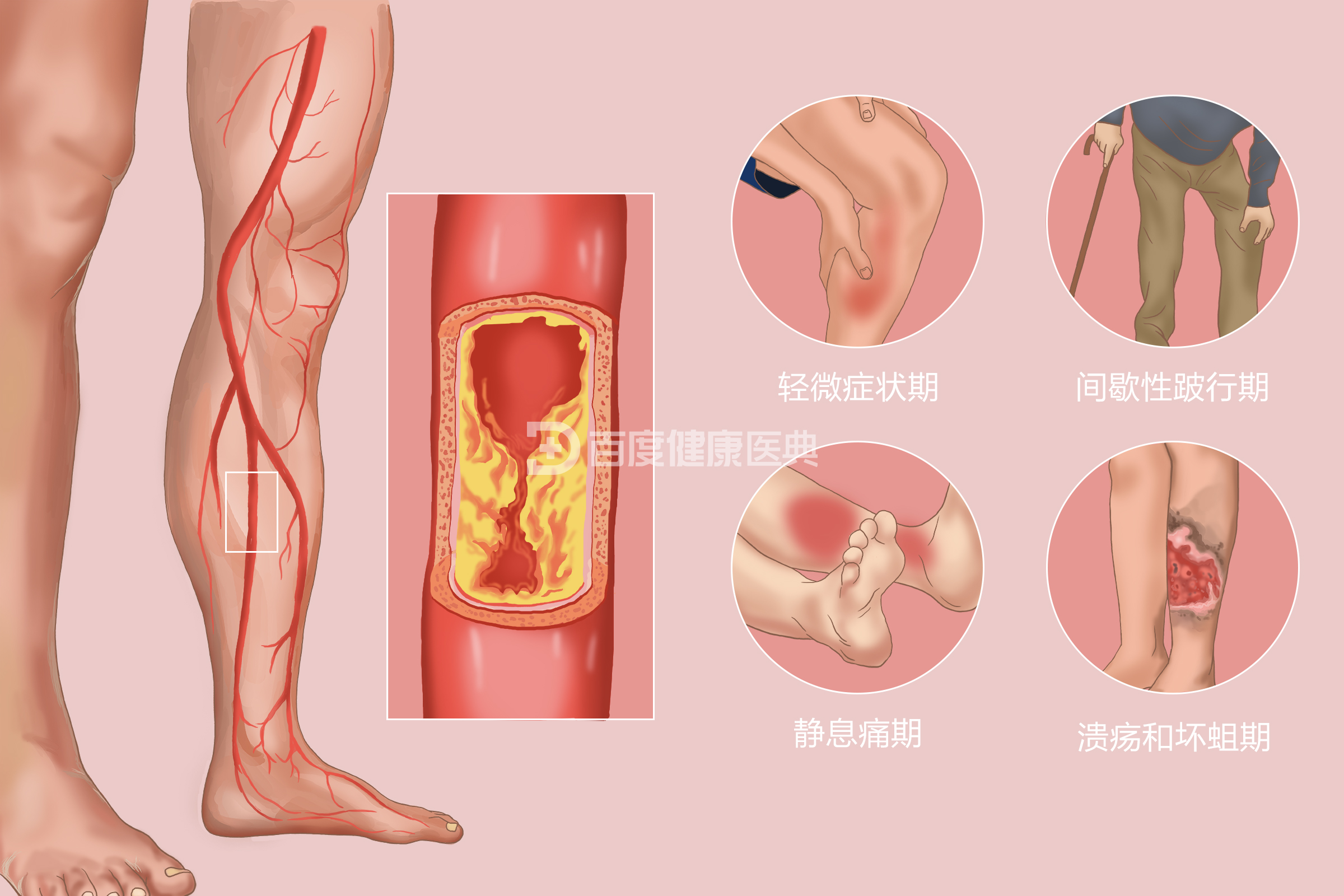

下肢动脉硬化性闭塞症是全身性动脉硬化血管病变在下肢动脉的表现。是由于动脉粥样硬化累及下肢动脉,导致动脉狭窄或闭塞而引起肢体缺血症状的慢性疾病。临床上常表现为下肢凉、麻木、无力、间歇性跛行,严重可引起下肢缺血性静息痛、溃疡、坏疽症状。

在我国,下肢动脉硬化闭塞症的发病率约10%。随着年龄的增长,其发病率呈上升趋势,70岁以上人群的发病率在15%~20%。

国内外临床常用的分期方法有两种,即Fontatine法和Rutherford法,具体分期临床表现如下。

| Fontatine分期 | Rutherford分期 | |||

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | 无症状 | 0 | 0 | 无症状 |

| Ⅱa | 轻度间歇性跛行 | Ⅰ | 1 | 轻度间歇性跛行 |

| Ⅱb | 中度-重度间歇性跛行 | Ⅰ | 2 | 中度间歇性跛行 |

| Ⅰ | 3 | 重度间歇性跛行 | ||

| Ⅲ | 静息痛 | Ⅱ | 4 | 静息痛 |

| Ⅳ | 组织溃疡和坏疽 | Ⅲ | 5 | 轻微组织缺损 |

| Ⅳ | 6 | 组织溃疡、坏疽 | ||

| Fontatine分期 | |

|---|---|

| Ⅰ | |

| Ⅱa | |

| Ⅱb | |

| Ⅲ | |

| Ⅳ | |

间歇性跛行患者绝大多数不需要进行截肢。只有当下肢动脉硬化闭塞症晚期,出现肢端溃疡,发生肢体坏疽,无法控制时才考虑截肢治疗。

间歇性跛行是下肢动脉硬化闭塞症的特征性临床表现之一,多由下肢缺血所引起。

间歇性跛行指下肢运动后产生的疲乏、疼痛或痉挛,导致行走受限,短时间休息后(常少于10分钟)疼痛和不适感可以缓解,再次运动后又出现。跛行距离可以提示缺血的程度。

患肢在安静休息状态下出现的持续性疼痛,是下肢动脉硬化闭塞症的主要临床表现之一,提示肢体存在近期缺血坏死风险。已有组织坏疽者往往伴有严重的静息痛。

下肢动脉硬化闭塞症的病因尚不完全清楚,一般认为动脉硬化形成与血管内膜损伤、脂质代谢紊乱、动脉分叉处血流动力学改变等机制有关,并存在多种高危因素。

高血压、血流动力学改变、激素、免疫复合物等致病因素,可使内皮细胞层受到破坏,进而促使平滑肌细胞增殖。这些增殖的细胞形成大量细胞外基质和脂质聚积,最终形成动脉硬化斑块。

脂质代谢紊乱,使得低密度脂蛋白(LDL)侵入动脉内膜下,引起局部脂质积聚、纤维组织增生、钙质沉着,从而形成斑块。

硬化斑块好发于动脉分叉处等特定位置。在动脉分叉处,血流速度减慢并发生层流现象,长期作用下可使血管壁内膜出现慢性机械性损伤,导致硬化斑块形成。

大多数观点认为病因是多元性的,与其有关的高危因素包括:性别、年龄、吸烟、高脂血症、糖尿病和高血压等。

发病早期患者多无明显症状,或仅有患肢足部发凉、麻木感。随着病情进展,将逐渐出现间歇性跛行和静息痛、肢体缺血性溃疡、坏疽等症状。

下肢动脉硬化闭塞症按照Fontaine分期,其病程可分为Ⅰ期~Ⅳ期:

部分患者可伴随缺血性神经麻木症状,需要与腰椎疾病鉴别。

如患者出现患肢足部发凉、麻木感时,应警惕下肢动脉闭塞发生,尤其是当患肢出现典型间歇性跛行时,应尽早就医进行诊断。如患者出现静息痛、肢体溃疡等症状时,应立即到医院进行治疗,以防肢体坏疽情况发生。就诊时医生可能会问如下问题:

普通外科、血管外科

符合上述诊断标准前4条可以做出下肢ASO的临床诊断。

血清脂质:血清脂质成分主要是低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)及甘油三酯。LDL增高是独立危险因素,与动脉粥样硬化发病率呈正相关,而HDL呈负相关。

为常规检查,可以测量血管厚度、斑块大小、明确斑块性质,同时可显示血管管腔大小和血流情况,对早期病变检出率高。缺点是其检查容易受肠道气体影响。

CTA和MRA可清晰地显示下肢动脉的解剖形态,敏感性和特异性高,可清楚显示血管闭塞部位、阻塞程度,对临床诊断具有重要意义。

DSA是诊断下肢动脉硬化闭塞症的金标准,但其是一种创伤性的检査手段,因此一般不作为常规的诊断方法。目前,DSA主要被应用于血管腔内治疗的术中诊断。

踝/肱指数(ABI):是通过测量下肢各节段动脉的收缩压,来判定闭塞性病变的部位和程度的方式。而通过测量踝部胫前/胫后动脉和肱动脉收缩压所得的比值称为踝/肱指数,ABI正常值为1.0~1.3,如<0. 9则提示有闭塞性病变,而间歇性跛行患者为0.5~0.9,静息痛患者常<0.3。

下肢动脉硬化闭塞症需与其他引起下肢发凉、麻木、酸痛、乏力的疾病相鉴别。

多见于男性青壮年,多数患者有严重吸烟史。主要表现为肢体中、小动脉的节段性闭塞,往往有游走性浅静脉炎病史,不常伴有冠心病、高血压、高脂血症与糖尿病。行血管影像学检查可鉴别。

多见于青年女性,主要累及主动脉及其分支起始部位,当胸、腹主动脉出现严重狭窄时可出现间歇性跛行等下肢缺血症状。活动期有发热和血沉增快等现象。行下肢动脉影像学检查可鉴别。

可表现为腰背部疼痛及下肢放射性疼痛,也可出现典型神经源性间歇性跛行,与下肢动脉硬化闭塞症症状类似。一般通过下肢体格检査和影像学检査可进行鉴别。

为糖尿病严重并发症,患者主要表现为足部感觉异常、畸形、疼痛、行走困难等症状,严重可表现为足部感染、溃疡、坏疽症状。根据患者糖尿病病史及影像学检査可进行鉴别。

下肢动脉硬化性闭塞症是全身病变的局部表现,应进行综合治疗,包括消除危险因素、加强运动、药物治疗、血管腔内治疗、手术治疗等。病情较轻患者可选药物治疗;症状较重的间歇性跛行或严重下肢缺血病人应以手术或血管腔内治疗为主。

治疗的目的在于降低血脂、血糖,控制糖尿病,改善血液高凝状态,促进侧支循环形成。

治疗方式主要是减少和消除动脉硬化的危险因素,包括严格戒烟、进行适当肢体锻炼、控制高血压、降血脂、控制血糖、避免足部损伤等。

由于个体差异大,用药不存在绝对的最好、最快、最有效,除常用非处方药外,应在医生指导下充分结合个人情况选择最合适的药物。

下肢动脉硬化闭塞症患者都需要接受药物治疗以控制各项危险因素,常用药物如下。

常作为首选治疗药物,抗血小板药物能有效预防急性血栓形成,并提高术后动脉血管或移植血管的早期通畅率。常用药物有阿司匹林和氯吡格雷。

下肢动脉硬化性闭塞症患者可使用他汀类药物降脂治疗。他汀类药物主要适用于血中总胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)增高为主的患者。

常用降压药物包括钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体阻滞剂(ARB)、利尿剂和受体阻滞剂五类。通过控制高血压,可显著降低动脉斑块形成风险,使用时从小剂量开始,优先选择长效制剂,联合应用及个体化用药。

是治疗下肢动脉硬化性闭塞症的推荐药物,可通过抑制血小板及血管平滑肌内磷酸二酯酶活性,发挥抗血小板作用及血管扩张作用。

可增强红细胞变形能力、降低血浆纤维蛋白原的含量及抑制血小板聚集,从而降低血液黏度。

可选择性拮抗5-羟色胺,从而抑制血小板凝聚及血管收缩情况。

可保护血管内皮细胞,扩张血管,抑制血小板聚集作用,从而抑制斑块的形成。

对于严重影响生活质量的间歇跛行、静息痛以及下肢溃疡和坏疽,必须考虑手术。

根据患者的动脉硬化病变部位、范围、血管通畅情况和全身状况,可选择不同的手术方法。

为目前首选治疗方法,可经皮穿刺插入球囊导管至动脉狭窄部位,以适当压力使球囊膨胀,扩大病变管腔,恢复血流。结合支架的应用,可以提高远期通畅率。创伤小、术后恢复快。

适于局限性动脉狭窄或闭塞病变患者,该术式常作为外科手术中的辅助术式,其适应证与腔内治疗类似。

是治疗下肢动脉硬化闭塞症的重要方法,分为解剖旁路和解剖外旁路两种。常采用人工血管或自体静脉,于闭塞动脉段近、远端作旁路转流,以重建下肢血运。

对于患肢已大片坏疽的病人,需要进行截肢手术。

该疾病的中医治疗暂无循证医学证据支持,但一些中医治疗方法或药物可缓解症状,建议到正规医疗机构,在医师指导下治疗。

目前临床上正在研究将血管内皮生长因子(VEGF)或自体干细胞,导入缺血肢体,以促进侧支血管的形成,从而改善肢体的缺血状况,但其近远期临床疗效还有待进一步观察。

当下肢动脉硬化闭塞症晚期,当患肢血运连基本新陈代谢都无法满足时,将出现肢端溃疡,严重者可发生肢体坏疽,合并感染将加速坏疽。

一般来说下肢动脉硬化闭塞症采用保守治疗难以根治,往往需要进行手术治疗才能治愈,但仍存在一定的复发几率。

通过改善生活方式,戒烟限酒,良好的营养支持,适当的运动等,可预防、延缓疾病的发生发展。

对于下肢动脉硬化闭塞症患者,正确的足部护理能避免损伤而导致溃疡和坏疽,其内容包括:

建议吃富含膳食纤维,或者让血糖上升较慢的碳水化合物食物如蔬菜、豆类、水果、全麦面包和谷类食品等;提倡摄入深海鱼、鸡蛋、大豆等优质蛋白;适当补充维生素D、维生素C有助于溃疡的愈合。少吃多餐,规律饮食。

有规律的行走锻炼能改变下肢动脉硬化闭塞症的自然病程。可増加侧支血管的数量和直径,提高肌肉组织的摄氧和耐受无氧代谢的能力。

应密切关注患者下肢皮肤情况,如出现表现溃疡、出血、发红发热等症状,要立即联系医生进行治疗。

下肢动脉硬化闭塞症预防的关键在于减少和消除动脉硬化的危险因素,包括:戒烟、肢体锻炼、控制高血压、降血脂、控制血糖等。

十八项医疗核心制度,被生动简介地画了出来(转载)

医疗核心制度至关重要,记不住怎么办?1、有个病人来了(首诊负责制)2、有点重,请上级一起看(三级查房制度),3、上级也觉得重,请其他科一起看(会诊制度)4、大家都觉得很重,是个疑难病人(疑难病例讨论制度)5、讨论后决定要手术,谁可以做?(手术分级管理制度)6、手术怎么做?(术...

“零容忍”守护群众“救命钱”|暨做好行业自律与个人守信医保承诺书

2025年3月27日下午,我院召开2025年医保政策宣讲会暨医保承诺书签字仪式。此次会议以《中华人民共和国社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》及《江苏省医疗保障条例》为纲领,结合无锡市医保局近年曝光的典型案例,全面部署医保基金使用合规化行动。院长曾欢腾、业务副院长王新忠及全院班组长以上医护人员参会,共...

上一篇:下肢静脉曲张

下一篇:没有了!

咨询预约电话:0510-88206666

地点:无锡市蠡溪路203号

邮编:214000

医院等级:二级综合医院

微信公众号:wxjshx_hospital

苏ICP备19001377号 医疗广告审查证明文号:(锡)医广【2023】第03-01-3202-046号