精彩专题

精彩专题

精选文章

精选文章

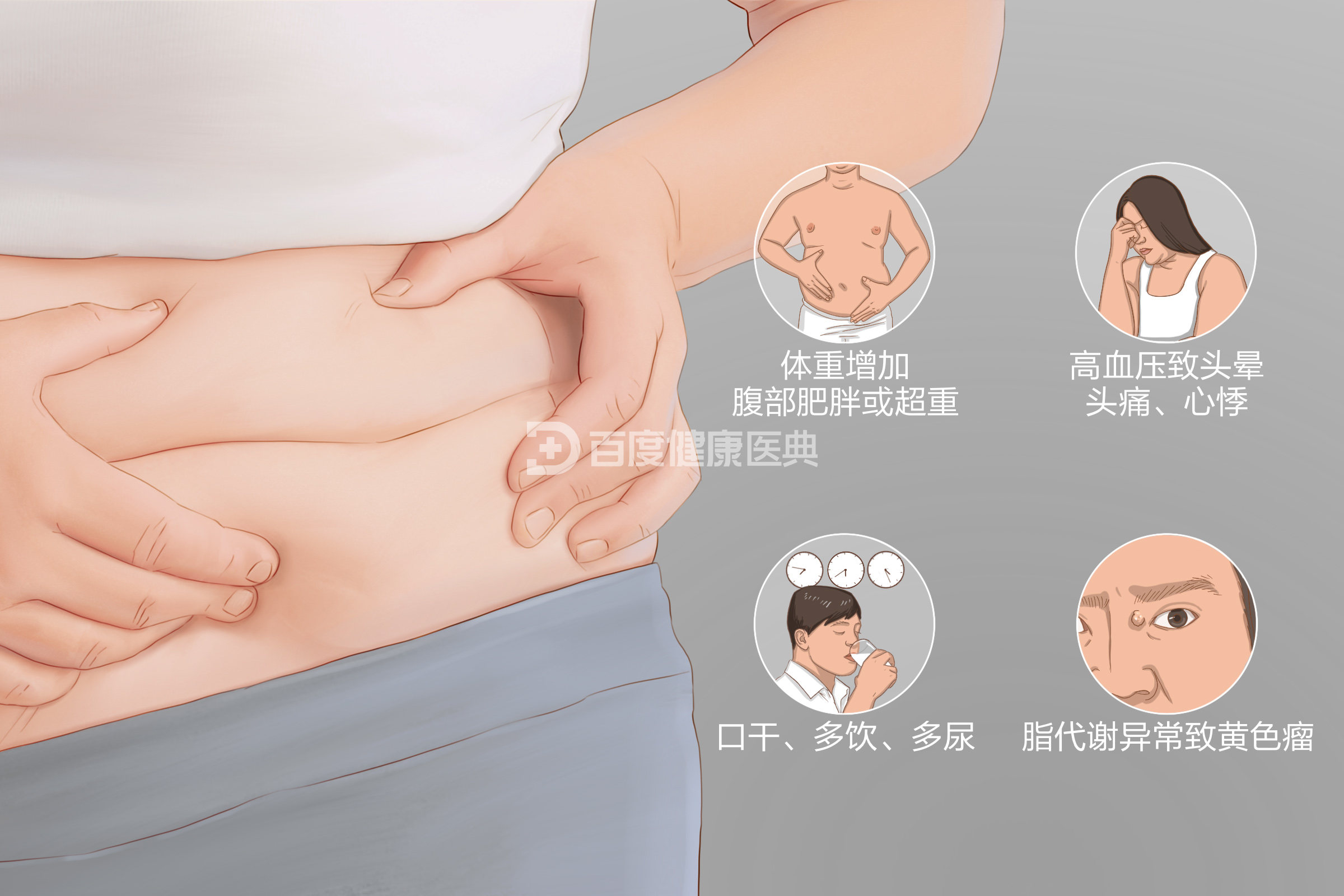

代谢综合征是一组以肥胖(尤其是腹型肥胖)、高血糖(糖尿病或糖调节受损)、血脂异常[高甘油三酯(TG)血症和(或)低HDL-C(高密度脂蛋白胆固醇)血症]以及高血压等聚集发病、严重影响机体健康的临床症候群。

代谢综合征曾被称为X综合征、胰岛素抵抗综合征、致命四重奏或肥胖血脂异常综合征,是一组在代谢上相互关联的危险因素的组合,这些因素增加了罹患2型糖尿病的风险,也促进了动脉粥样硬化性心血管疾病的发生。

代谢综合征受遗传和环境的双重影响,是不良生活方式、营养过剩、肥胖导致人体的蛋白质、脂肪、碳水化合物等物质发生代谢紊乱的病理状态,是一组复杂的代谢紊乱症候群,是导致糖尿病和心脑血管疾病的危险因素。

其具有以下特点:

上世纪90年代,美国成人代谢综合征的总体患病率为22.0%,且患病率随年龄的增长而增加,其中20~29岁、60~69岁和大于70岁群体的患病率分别为6.7%、43.5%和42.0%。至2000年代谢综合征的患病率持续增长达34.5%。

中国尚无代谢综合征的总体患病率结果,但也不容乐观,就代谢综合征的主要组分的相关疾病的患病率来说,2015年中国居民营养与慢性病状况报告显示中国成人超重率30.1%,肥胖率11.9%;儿童超重率9.6%,肥胖率6.7%;高血压患病率25.2%;糖尿病患病率9.7%;中国成人血脂异常总体患病率高达40.4%。

上世纪六七十年代,学者们已确认了肥胖、高血压、血脂紊乱及糖尿病并存的情况及其与动脉粥样硬化性心血管病的联系,并称之为代谢综合征。

八十年代末,Reaven等根据病理生理学研究结果,提出胰岛紊抵抗是此种集结状态的发病基础,并将此种状态称之为胰岛素抵抗综合征。

代谢综合征是多基因和多种环境因素相互作用的结果,即一方面与遗传、免疫等密切相关,另一方面受多种环境因素的影响。

父母存在代谢综合征可增加子女罹患代谢综合征的风险。

代谢综合征的一个主要危险因素。在美国国家健康与营养调查(NHANES)Ⅲ中,5%的正常体重人群、22%的超重人群和60%的肥胖人群存在代谢综合征。

Framingham心脏研究的患者队列中,体重在16年间增加2.25kg或更多者,其发生代谢综合征的风险增加21%~45%。

除了年龄、人种和体重,与代谢综合征风险增加相关的其他因素包括:绝经后状态、吸烟、家庭收入低、高碳水化合物膳食、饮酒和锻炼不足。

Framingham心脏研究发现,软饮料和含糖饮料的摄入也与发生不良的代谢特征和代谢综合征的风险增加相关。

使用非常规的抗精神病药物(尤其是氯氮平)可显著增加代谢综合征的风险。

另外,心肺功能适应性差对于男性和女性而言均是一个较强的代谢综合征独立预测因素。

不论代谢综合征是否被看作一个独特的疾病,都需要辨别并治疗它的各个组分疾病,以降低糖尿病、动脉粥样硬化性心血管病的发生风险。因此,代谢综合征的症状主要涵盖其各组分疾病的主要症状。

代谢综合征也与一些肥胖相关性疾病有关,包括脂肪肝、慢性肾脏病[定义为肾小球滤过率小于60mL/(min·1.73m2)]及微量白蛋白尿、多囊卵巢综合征、睡眠呼吸障碍、高尿酸血症和痛风以及骨性关节炎等。

代谢综合征患者由于形体肥胖,常常行动迟缓、体力下降,部分患者需长期药物治疗,易造成自卑、自闭、抑郁等心理障碍。

此外,代谢综合征的一些组分疾病与认知减退和痴呆的风险增加相关。

代谢综合征是未来发生2型糖尿病和/或动脉粥样硬化性心血管病的重要危险因素。因此,诊断代谢综合征的关键临床意义是识别需要积极改变生活方式(减轻体重和增加体育锻炼)的患者。

内分泌科、心血管内科。

我国关于代谢综合征的诊断标准如下(具备三项或更多项即可诊断):

测量血压,测量身高、体重、腰围,计算BMI。

检查血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂四项(TC、TG、LDL-C和HDL-C)、OGTT(同步测定血糖及胰岛素)、糖化血红蛋白、尿微量白蛋白/肌酐。

超声:肝脏超声、外周动脉超声。

常常需与其他导致病理性肥胖、继发性糖尿病、继发性高血压及血脂紊乱的代谢性疾病(如皮质醇增多症、肢端肥大症、甲减、下丘脑综合征等)及先天性疾病相鉴别。

防治代谢综合征的主要目的是预防心血管疾病及2型糖尿病的发生,因此一旦诊断代谢综合征,患者需积极改变生活方式,重点在于减轻体重、增加体育锻炼,对已有心血管疾病者则要预防心血管事件再发。

原则上来说应先启动生活方式干预,如果不能达标,则应针对各个组分采取相应药物治疗。

具体治疗目标如下:

减轻体重和增加体育锻炼的积极生活方式改变是代谢综合征的一线治疗方法。

减轻体重的最佳方法是多方面的,包括膳食、锻炼和可能需要的药物治疗。

保持理想的体重、适当运动、改变饮食结构以减少热量摄入、戒烟和不过量饮酒等,不仅能减轻胰岛素抵抗和高胰岛素血症,也能改善糖耐量和其他心血管疾病危险因素。

由于个体差异大,用药不存在绝对的最好、最快、最有效,除常用非处方药外,应在医生指导下充分结合个人情况选择最合适的药物。

积极且持久的生活方式治疗是防治代谢综合征的重要措施。如果不能达标,则应针对代谢综合征的各个组分采取相应药物治疗。

最佳方法包括膳食、运动和可能需要的药物治疗。

除减肥和运动外,二甲双胍和噻唑烷二酮类药物可部分通过提高胰岛素敏感性来改善糖耐量。其中二甲双胍可以预防或延缓糖耐量减退患者发生糖尿病。且能有效预防代谢综合征的发生。

二甲双胍还与所有糖尿病相关终点事件显著减少和全因死亡率明显下降相关,糖尿病相关终点事件包括猝死、低血糖或高血糖引起的死亡、心绞痛、心肌梗死、心力衰竭、脑卒中、肾衰竭、截肢、视网膜病变、单眼失明或白内障摘除。

除二甲双胍外,降糖同时对减重可能有益的降糖药物包括GLP-1受体激动剂、SGLT2抑制剂、α-糖苷酶抑制剂和DPP-4抑制剂,其中SGLT2抑制剂兼具降糖、降压和减重的作用,可能有利于代谢综合征的防治。

控制高血压对糖尿病患者十分重要,首选药物为血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂(ARB),上述药物治疗2型糖尿病患者的高血压的同时,是否也有助于减轻胰岛素抵抗,相关数据并不一致。

对于存在代谢综合征但无CVD或糖尿病的高血压患者,ACEI和ARB的应用价值尚不清楚。

调脂治疗在防治代谢综合征和降低心血管风险中的作用非常重要,常见药物有贝特类和他汀类。在血脂控制目标方面,目前的证据并不支持将代谢综合征视为冠心病等危症。

代谢手术是治疗肥胖和/或伴有代谢障碍的2型糖尿病的有效手段之一,可能会用于生活方式干预及药物治疗效果不佳的严重肥胖的代谢综合征患者的治疗。

减重外科目前趋于标准化的手术方式有4种,包括腹腔镜可调节式胃绑带术(LAGB)、腹腔镜胃袖状切除术(LSG)、Y型胃旁路术(RYGB)以及胆胰分流并十二指肠转位术(BPD-DS)。其中RYGB是目前减重代谢外科首选术式。

代谢综合征的中医药临床治疗应以辨证论治为原则,针灸治疗也是选择之一。

中医对代谢综合征尚无统一命名,根据临床特点可参考中医“肥胖”、“脾瘅”、“腹满”、“胸痹”“眩晕”等病证进行治疗。其基本病机为“中满内热”。

饮食不节、过食肥甘是代谢综合征形成的首要原因,肥则碍胃、甘则滞脾,脾胃功能受损、气机失调,津液失布,导致痰(浊)湿(瘀)内生,病久则郁而化热。早期病性多实或虚实夹杂,病久则脏腑功能虚损、气血逆乱或衰败, 阴阳失调。

常见的证型有肝胃郁热证、肝胆湿热证、脾虚痰浊证、气滞湿阻证、痰瘀互结证、气阴两(亏)虚证、脾肾气虚证。针灸可疏通人体经络,调整气血阴阳,激发人体自我调节能力,故可用于代谢综合征患者的治疗,有控制体重、改善代谢的作用。

但目前中医还没有对代谢综合征形成统一的证候命名、辨证论治及诊断标准,治疗方面多是医家各持己见,自拟方剂进行治疗。故在今后的研究中应该开展系列循证研究、获得可靠临床证据,为临床防治提供更多的选择。

持之以恒地优化生活方式,可有效防治代谢综合征,进一步减少动脉粥样硬化性心血管疾病及2型糖尿病的发生风险。

防治代谢综合征的关键是形成并保持科学的生活习惯,通过节制饮食、加强运动、减轻体重,使糖耐量、血压和血脂等多项异常指标得到纠正。在此过程中需要科学减重,且贵在坚持,否则容易体重反弹,功亏一篑。

防治代谢综合征是持久战,不是传统意义上的治疗而是系统地管理。

患者日常行为和自我管理能力是代谢综合征各组分疾病控制与否的关键点,代谢综合征患者均应接受自我管理教育,以掌握自我管理所需的知识和技能。

虽然尚未能比较出最佳方案,一些膳食方式已经被提倡用来防治代谢综合征。主要包括降低饱和脂肪、反式脂肪、胆固醇和单糖摄入量并增加水果、蔬菜和全谷类的摄入。

运动不仅有利于减轻体重,还可能更有选择性地消除腹部脂肪(至少对于女性而言)。

目前的体育锻炼指南推荐使用可行的、规律的以及适度的运动方案。推荐的标准运动方法是,每日进行不少于30分钟的中等强度的体育运动(例如健步走),或每周运动至少150分钟以上。

增加运动水平似乎可进一步提高其有益作用。

重点监测体重、腹围、血压、血糖。

随着社会经济的发展和生活方式的改变,超重和肥胖的青少年儿童患者逐年增加,该人群是代谢综合征强大的后备军,需引起社会和家长的高度重视。在不影响患儿生长发育的同时,应该适当控制饮食、增加锻炼,严防体重超标。

减轻体重是预防该病最重要的手段。

十八项医疗核心制度,被生动简介地画了出来(转载)

医疗核心制度至关重要,记不住怎么办?1、有个病人来了(首诊负责制)2、有点重,请上级一起看(三级查房制度),3、上级也觉得重,请其他科一起看(会诊制度)4、大家都觉得很重,是个疑难病人(疑难病例讨论制度)5、讨论后决定要手术,谁可以做?(手术分级管理制度)6、手术怎么做?(术...

才刚参加工作,00后小伙检出“大息肉”!这些“要命”的习惯不少年轻人都有!

不少人会认为,胃肠癌是中老年人才会得的癌,其实不然,近年来越来越多年轻人也患上了相关疾病。肠癌的发病高峰已经从最开始的六十岁左右提前到了四五十岁,到现在甚至提到了二三十岁,正值人生辉煌的起点,就可能面临当头一棒。并有研究显示20-49岁人群肠癌发病率翻了一倍,而90后的结肠癌风险是50后的2倍以上,直肠癌则是...

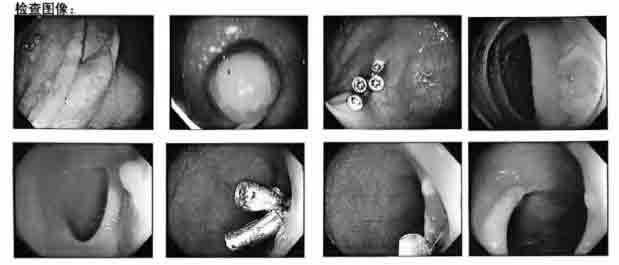

及时切除!首查肠镜,竟发现巨无霸肠息肉!

58岁的赵叔叔(化名)平时经常抽烟、喝酒,以前从来没做过肠镜检查,这是第一次做,不查不知道,一查吓一跳。肠镜显示赵叔叔已经有大约4.0cm接近乒乓球大小的巨大肠息肉!一般来讲,肠息肉大于2cm,就会有超过40%的癌变风险了!家属在得知这一情况后十分感慨,当场直呼:“这么大的肠息肉,幸好被及时发现了!”人体结肠的直...

痛痛痛!夏季泌尿结石高发,正确防治是关键

痛痛痛!夏季泌尿结石高发,正确防治是关键 夏季到了,随着泌尿结石高发季的来临,急诊入院的泌尿结石患者数量飙升,其中有一些检查出肾结石的患者,又往往会因为自己不够了解,而陷入体外碎石好还是微创手术好的疑惑之中。结石是泌尿系统的常见病、多发病,大约每11个人中就有1个得结石,...

守护生命"食"道:消化道早筛为何刻不容缓?

早期诊断,挽救生命45岁的张先生躺在无锡嘉仕恒信医院消化内科病房,胃管里流动的营养液正代替他早已梗阻的食道工作。作为苏南某电子厂的车间主任,他从未想过一次迟到的胃肠镜检查会带来如此沉重的代价。2025年2月15日,这位从未进行过消化道筛查的中年男性,在出现吞咽困难两个月后才走进内镜中心,最终确诊为食管癌晚期。...

“零容忍”守护群众“救命钱”|暨做好行业自律与个人守信医保承诺书

2025年3月27日下午,我院召开2025年医保政策宣讲会暨医保承诺书签字仪式。此次会议以《中华人民共和国社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》及《江苏省医疗保障条例》为纲领,结合无锡市医保局近年曝光的典型案例,全面部署医保基金使用合规化行动。院长曾欢腾、业务副院长王新忠及全院班组长以上医护人员参会,共...

专业有温度,义诊见初心——我院开展护士节主题义诊活动

绿树阴浓夏日长,风暖人间草木香,我们即将迎来第114个国际护士节,为弘扬南丁格尔精神,提升全民健康意识,无锡嘉仕恒信医院于4月11日上午开展了以“专业有温度,义诊见初心”为主题的义诊活动。此次活动以护理服务为核心,将健康关怀送到居民身边,用实际行动诠释了护理工作者的使命与担当。本活动将在护士节到来之前开展...

9种不同胃部症状,预示着不同的胃部问题!

9种不同胃部症状,预示着不同的胃部问题!一图带你了解不同的胃部健康问题!...

咨询预约电话:0510-88206666

地点:无锡市蠡溪路203号

邮编:214000

医院等级:二级综合医院

微信公众号:wxjshx_hospital

苏ICP备19001377号 医疗广告审查证明文号:(锡)医广【2023】第03-01-3202-046号